MedDRAとは~導入編~

さて、以前MTSブログで紹介した「薬ができるまでと発生する翻訳文書」シリーズの製造後販売編にて、副作用報告やPSURにおける副作用名は、MedDRAに準拠する必要があるとご説明しました。治験実施計画書や治験総括報告書も同様に、「有害事象はMedDRAのVersion XXに従う」と記載してある場合は、翻訳もそのバージョンを参照して翻訳する必要があります。そんなとき、「MedDRAって何?どこで調べたらいいの?」と困らないよう、今回はその概要についてご紹介します。

■ う~、気持ち悪い、吐きそう…これって何ていう?

「吐き気」?「嘔気」?「悪心」?英語なら、「sickness」?「nausea」?世界中で副作用が報告されるとき表現がバラバラだと正しく把握、集計することができません。そこで登場するのがMedDRAです。

■ MedDRAとは?

MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities)とは、ICH(日米EU医薬品規制調和国際会議)によって作成された国際的な医薬用語集です。1つのコード(8桁の数字)に多言語の用語が対応しており、国際的に同一の事象を同一の共通の基準として認識することができます。「多言語」と書きましたが、MedDRAは英語版をオリジナルとして、フランス語、ドイツ語、スペイン語、さらにはICH域外(日米EU以外の地域)の中国語含めて、計13の言語で管理されています。その中の日本語版が「MedDRA/J」です。

ナラティブ(Narrative、叙述)で報告された「気持ち悪い」「吐きそう」などと記載されたそのままの表現を「報告語(reported term/verbatim term)」と言います。その報告語を「MedDRA Term Selection: Points to Consider」というガイドラインに沿って、MedDRA用語に置き換えます(この用語の変換を「コーディング」と呼びます)。

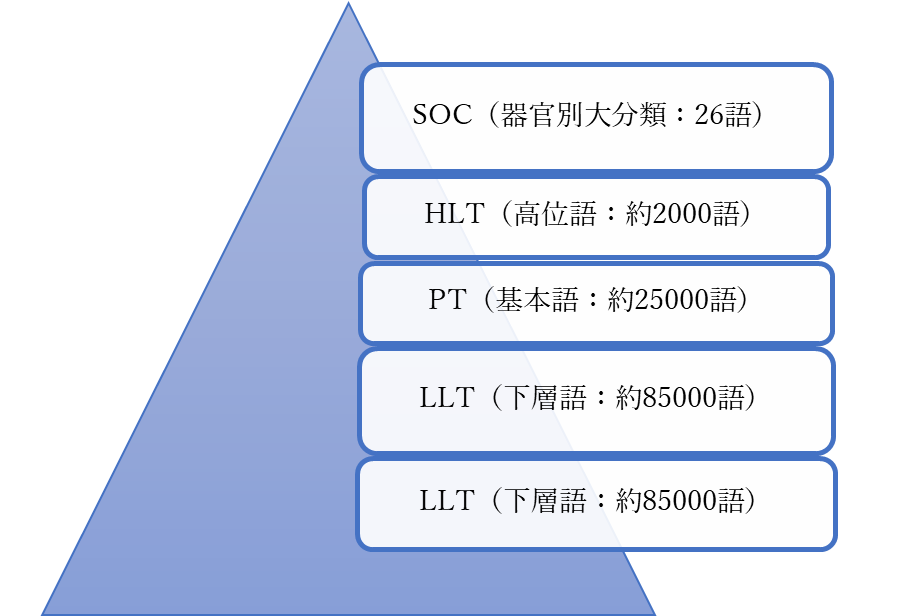

MedDRAの用語はピラミッド型の5層構造になっており、翻訳者さんが参照する必要があるのは、主にPT(基本語)やSOC(器官別大分類)、そして時々LLT(下層語)です。

MedDRAの対象は、症状・徴候・疾患・診断・適応症・臨床検査の名称及び定性的結果・社会環境・家族歴・外科及び内科処置・医療機器の不具合などです。

医薬品名/製品名や患者因子(年齢、人種、宗教など)、重症度(「重度」「軽度」等)、臨床検査の数値などはMedDRA用語には含まれません。

おわりに

MedRAの概要が分かったところで次回は実践編として、実際にMedDRA/Jを使用する際に必要となる内容のご紹介をします。実践編は、現在お仕事でMedDRAを使用している方に向けて書いているので、MedDRAという名前を今回初めて聞いた方や、現時点では使用する予定がない方はMedDRAを実際に使用するときに読んでみてくださいね。

オンラインストアにて添削講座や動画学習サービスを販売中です!

▼医療翻訳学習者向けオンラインストア(M.O.S.)

https://m-t-s.stores.jp/

▼通信添削講座

https://tensaku.m-t-s.jp/

▼動画学習サービス

https://douga.m-t-s.jp

-100x100.png)

-100x100.png)